शम्बाला देवी मुझे अपनी एक पुरानी तस्वीर दिखाती हैं. इसमें उन्होंने गाढ़े हरे रंग की शर्ट और पैंट पहनी है. हाथ में एके-47 राइफ़ल है. कलाई पर घड़ी और कमर पर वॉकी-टॉकी है.

ऐसी सिर्फ़ दो ही तस्वीरें उनके पास हैं. ये 25 साल पहले खींची गई . फ़ोटो उस वक़्त की है, जब वह भारत के माओवादी विद्रोहियों की कमांडर बनी थीं.

पच्चीस साल जंगल में रहने के बाद साल 2014 में उन्होंने हथियार छोड़ कर आत्मसमर्पण कर दिया.

इस बीच उन्होंने कई बार अपना नाम बदला. जब वे विद्रोहियों में शामिल हुईं, उन्होंने देवक्का नाम अपनाया. इससे पहले वह वट्टी अडिमे थीं.

अधिकतर संघर्षों में महिलाओं की भागीदारी को तरजीह नहीं दी जाती.

देवी के पति रविंदर भी माओवादी कमांडर थे. उनके अनुभव दर्जनों तस्वीरों और वीडियो में दर्ज है. दूसरी ओर, देवी के बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है.

हम उनके हथियारबंद माओवादी कमांडर बनने और सरेंडर की कहानी जानना चाहते थे.

शुरुआत में वे अपनी ज़िंदगी की कहानी हमसे साझा करने से हिचकिचाईं. आख़िरकार अपने गाँव में मिलने के लिए राज़ी हो गईं. हम उनसे मिलने, उनके गाँव गए.

देवी अब 50 की साल हैं. जब हम उनसे मिले, उन्होंने फ़िरोज़ी साड़ी पहनी थी. उन्होंने इसे ऊँची बांध रख थी ताकि काम करते वक़्त वह गीली न हो जाए.

उन्होंने हमारे लिए चाय भी बनाई. हमारी बातचीत कई टुकड़ों में हुई. इस बीच वे हँसिया उठाकर खेत में काम करने के लिए भी गईं. हम वहाँ भी उनके साथ गए और बात की.

हथियारबंद माओवादियों से जुड़नाबात उस वक़्त की है, जब हथियारबंद माओवादियों के दस्ते में बहुत कम महिलाएँ थीं. तब देवी ने आम घरेलू ग्रामीण ज़िंदगी छोड़कर विद्रोही राजनीति और 'गुरिल्ला युद्ध' का रास्ता चुना.

उन्होंने बताया, "हम भूमिहीन थे. ग़रीब थे और अक्सर भूखे रहते थे. हमें बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएँ भी नहीं मिलती थीं. जब हम जंगल की ज़मीन जोतने की कोशिश करते, तो वन अधिकारी हमें पीटते थे. वे पुलिस के साथ मिले हुए थे."

जंगल की ज़मीन पर खेती करना अवैध है. स्थानीय लोग और ऐक्टिविस्ट कहते हैं कि गाँव वालों को रोकना और उनकी जबरन बेदख़ली आम बात थी.

- माओवादियों की कथित चिट्ठी में ये पेशकश, छत्तीसगढ़ सरकार का आया जवाब

- सुजाता का सरेंडर और बालकृष्णा की मौत क्या माओवादी संगठन के लिए 'गहरी चोट' साबित होंगे?

BBC शम्बाला देवी अब फिर से ग्रामीण जीवन में लौट आई हैं

BBC शम्बाला देवी अब फिर से ग्रामीण जीवन में लौट आई हैं देवी बताती हैं कि वह सिर्फ़ 13 साल की थीं, जब उन्होंने अपने पिता को वन अधिकारियों के हाथों बार-बार पीटे जाते देखा. इसके बाद पुलिस ने उनके पिता को जेल में बंद कर दिया.

यह सब देखने के बाद देवी ने घर छोड़ दिया और हिंसा की राह पर चल पड़ीं. वह दावा करती हैं, "अपनी बात कहने का एक ही तरीक़ा था - बंदूक़ की नोक पर."

जब हमने उनसे पूछा कि गाँव वालों ने अधिकारियों से शिकायत क्यों नहीं की?

उन्होंने कहा, "पुलिस कभी हमारी नहीं सुनती थी और वन अधिकारी तभी पीछे हटते थे जब माओवादी आते थे."

माओवाद के अंत का सरकार का दावादेवी साल 1988 में हथियारबंद माओवादियों के साथ जुड़ीं.

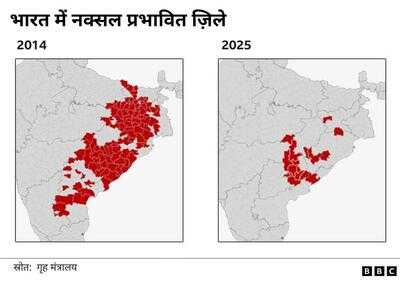

साल 2000 के दशक में माओवादी विद्रोह अपने चरम पर था. यह 10 राज्यों में फैला हुआ था और इसमें हज़ारों लोग शामिल थे. इसका गढ़ मध्य और पूर्वी भारत के सुदूर जंगलों में था.

भारत का यह माओवादी विद्रोह चीनी क्रांतिकारी माओत्से तुंग की राज्य सत्ता के ख़िलाफ़ जन युद्ध की विचारधारा पर आधारित है.

साल 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गाँव में सशस्त्र किसान विद्रोह हुआ था.

इससे जोड़कर इसे नक्सलवादी आंदोलन भी कहा जाता है.

दशकों से चले आ रहे इस हिंसक विद्रोह में कई उतार-चढ़ाव आए. हाल के सालों में ये काफ़ी कमज़ोर हुआ है.

BBC

BBC घात लगाकर वार करने के गुरिल्ला तरीक़े अपनाने वाले इन विद्रोहियों का कहना है कि वे ग़रीब समुदायों के बीच न्यायपूर्ण तरीक़े से ज़मीन का बँटवारा करने और सशस्त्र संघर्ष से सरकार को हटाकर साम्यवादी समाज की स्थापना के लिए लड़ रहे हैं.

उनका कहना है कि सरकार ने इन सुदूर ग्रामीण इलाक़ों की दशकों से उपेक्षा की है. जंगल की ज़मीन को बड़ी कंपनियों को नीलाम कर रही है.

दूसरी ओर, सरकार का तर्क है कि ये ग्रामीण समुदाय जंगल की ज़मीन पर मालिकाना हक़ नहीं रखते.

उसे जोत नहीं सकते. यही नहीं, उसका कहना है कि बड़े उद्योगों के ज़रिए ही विकास होगा और नौकरियाँ मिलेंगी.

इस साल जून में, गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद को "ग़रीब आदिवासी क्षेत्रों के लिए एक बड़ी आपदा" बताया.

उन्होंने कहा कि इसकी वजह से ही आदिवासी लोग "भोजन, बिजली, शिक्षा, आवास, शौचालय और स्वच्छ पेयजल जैसी बुनियादी ज़रूरतों से वंचित रहे."

आत्मसमर्पण के लिए राज़ी न होने वालों माओवादियों पर अब सरकार ने "रूथलेस अप्रोच" के साथ-साथ "ज़ीरो टॉलरेंस नीति" की अपनाई है.

इस पर अमल के लिए सुरक्षा बलों ने अपना अभियान तेज़ कर दिया है.

गृह मंत्री ने ऐलान किया है कि 31 मार्च 2026 तक "भारत नक्सल-मुक्त हो जाएगा".

- बस्तर के पत्रकार जो नक्सलियों और सुरक्षाबलों के बीच खोजते हैं कहानियां-ग्राउंड रिपोर्ट

- छत्तीसगढ़ में माओवाद को ख़त्म करने की सरकार की कोशिशें क्या कामयाब हो रही हैं?

देवी के 1980 के दशक के दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि करना हमारे लिए संभव नहीं है.

उनके मुताबिक़, इस दौरान 30 लोगों की प्लाटूनों का नेतृत्व करते हुए वह कभी एक जगह नहीं रुकीं.

सुरक्षा बलों पर घात लगाकर हमला करने के मक़सद से वह अलग-अलग राज्यों में घूमती रहीं.

वह बताती हैं, "मुझे याद है, जब मैंने पहली बार घात लगाकर हमला किया. पैंतालीस किलो की लैंडमाइन बिछाई और एक माइन-प्रूफ़ गाड़ी उड़ा दी. इसमें सुरक्षा कर्मी मारे गए."

उन्हें ऐसे हमलों के नेतृत्व पर गर्व है. यही नहीं, यह साफ़ है कि इनमें मारे गए सुरक्षा बलों के लिए उन्हें कोई पछतावा भी नहीं है.

हालाँकि, हम उनके हाथों मारे गए लोगों के बारे में ज़ोर देकर कई बार सवाल करते हैं.

Shambala Devi जंगल में शम्बाला देवी की तस्वीर

Shambala Devi जंगल में शम्बाला देवी की तस्वीर वह उन आम नागरिकों की मौत के लिए दुख ज़रूर व्यक्त करती हैं, जिन्हें उन्होंने ग़लती से पुलिस का मुखबिर समझकर मार डाला. या जो सुरक्षा बलों पर हमला करने के दौरान गोलीबारी में फँस कर मारे गए.

उनके मुताबिक़, "यह ग़लत लगता था, क्योंकि हमने अपने ही लोगों को मार दिया था. मैं उनके गाँव जाती और उनके परिवार से माफ़ी माँगती थी."

वह याद कर एक घटना के बारे में बताती हैं. उनके मुताबिक़, एक बार जब उनकी प्लाटून ने सुरक्षा कर्मियों पर घात लगाकर हमला किया, तब एक सुरक्षाकर्मी की मोटरसाइकिल पर बैठा एक आम नागरिक भी चपेट में आकर मारा गया था.

वह कहती हैं कि उसकी माँ बहुत ग़ुस्से में थी, रो रहीं थीं और पूछ रहीं थी कि प्लाटून ने रात में हमला क्यों किया.

उस वक़्त आम नागरिकों को पहचानना मुश्किल होता है. देवी के मुताबिक़, रात में हमले ज़्यादा असरदार होते हैं.

देवी का कहना है कि उन्हें नहीं पता कि उन्होंने कितने लोगों को मारा.

लेकिन सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हिंसक झड़पों में हज़ारों लोग मारे गए. इनमें ज़्यादातर आदिवासी समुदाय से थे.

- माओवादी नेता बसवराजू के शव को लेकर क्या है चर्चा, अदालत पहुंचा मामला

- बसवराजू: छत्तीसगढ़ में मारे गए शीर्ष माओवादी नेता की पूरी कहानी

BBC

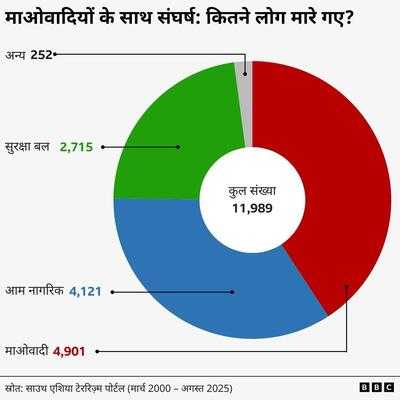

BBC दक्षिण एशिया में आतंकवाद और 'लो इनटेनसिटी वॉरफ़ेयर' के सबसे बड़े डेटाबेस 'साउथ एशिया टेररिज़्म पोर्टल' के मुताबिक़, इस संघर्ष में साल 2000 से 2025 तक लगभग 12 हज़ार लोगों की जान गई है.

इनमें कम से कम 4900 माओवादी, 4000 आम नागरिक और 2700 सुरक्षाकर्मी शामिल हैं.

हिंसा झेलने और अपनों को खोने वाले लोगों की आलोचना के बावजूद, देवी दावा करती हैं कि स्थानीय ग्रामीण अक्सर माओवादियों का समर्थन करते थे. उन्हें खाना और अन्य ज़रूरी चीजें देते थे.

उनका कहना है कि कई आदिवासी समुदाय माओवादियों को अपना मसीहा मानते थे.

उनके मुताबिक़, जो इलाक़े माओवादियों के नियंत्रण में आए, वहाँ उन्होंने जंगल की ज़मीन आम लोगों में बाँटी. उन्हें पानी और स्वास्थ्य सेवाएँ दिलाने में मदद की.

इस सिलसिले में हमने कुछ ग्रामीणों से बात की. उन्होंने भी देवी के इन दावों की पुष्टि की.

चुनौतियाँ और 'आज़ादी'शुरुआत में गुरिल्ला युद्ध की शारीरिक और मानसिक चुनौतियाँ देवी के लिए नई थीं.

उन्होंने पहले कभी सार्वजनिक रूप से पुरुषों से बात नहीं की थी. इसलिए उन्हें उनका नेतृत्व करना और उन्हें आदेश देना सीखना पड़ा.

वह बताती हैं कि पुरुष उनका सम्मान करते थे, क्योंकि उन्होंने कई साल ज़मीन पर काम करने के बाद यह मुक़ाम हासिल किया था.

उनके मुताबिक़, माओवादी संगठन में हर दिन पानी लाने की मेहनत, महिलाओं की ज़िम्मेदारी थी. शिविरों को पानी की जगह से दूर बनाया जाता था क्योंकि सुरक्षा बल वहीं खोज करते थे. प्लाटून लगातार जंगलों और पथरीले इलाक़ों में घूमती रहती थी. माहवारी के मुश्किल दिनों में भी महिलाओं के लिए कोई राहत नहीं थी.

लेकिन देवी एक 'आज़ादी' के अनुभव की बात भी करती हैं. यह 'आज़ादी' उन्होंने ख़ुद को साबित कर, अपनी पहचान बनाकर महसूस की.

वह कहती हैं, "आदिवासी समाज में महिलाओं को चप्पल की तरह समझा जाता था. उनकी कोई पहचान नहीं थी सिवाय किसी की पत्नी या माँ होने के. लेकिन माओवादी संगठन में हमें हमारे काम से पहचाना जाता था- मेरे लिए वह कमांडर बनना था."

देवी का दावा है कि अगर वह अपने गाँव में ही रहतीं, तो कम उम्र में जबरन शादी के लिए मजबूर किया जाता. माओवादी बनने के बाद वह अपनी पसंद से शादी कर पाईं.

- छत्तीसगढ़ में सुरक्षाबलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ के आंकड़े क्या कहते हैं, क्या अमित शाह का दावा पूरा होगा?

- छत्तीसगढ़: मुठभेड़ में 32 कथित माओवादियों की मौत, पुलिस ने क्या बताया?

Shambala Devi देवी के पति, शम्बाला रविंदर भी माओवादी कमांडर थे

Shambala Devi देवी के पति, शम्बाला रविंदर भी माओवादी कमांडर थे लेकिन जैसे-जैसे माओवादियों और सुरक्षा बलों की ओर से हमले तेज़ हुए और ज़्यादा लोग मारे जाने लगे, देवी अपनी ज़िंदगी के बारे में फिर से सोचने लगीं.

उन्हें लगा कि जिस क्रांति का वादा किया गया था, वह कहीं दिखाई नहीं दे रही.

उन्होंने कहा, "एक तरफ़ सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान तेज़ कर दिए. दूसरी तरफ़ हम भी अधिक हमले और हत्याएँ कर रहे थे."

उस ज़िंदगी को छोड़ने की एक और वजह, उनकी बिगड़ती सेहत थी. उन्हें हड्डियों की टीबी हो गई थी.

इलाज के लिए बार-बार जंगल से शहर के अस्पतालों तक छिप कर जाना पड़ता था.

देवी कहती हैं, "कोई स्थायी बदलाव केवल राष्ट्रव्यापी विस्तार से ही आ सकता था. लेकिन हम थक चुके थे. हमारा प्रभाव घट रहा था. लोगों का समर्थन भी कम हो रहा था."

उनके मुताबिक़, एक आंतरिक रिपोर्ट में भी संगठन की सदस्यता में गिरावट की बात सामने आई थी.

सुदूर इलाक़ों में रहने वाले समुदाय एक समय में मदद के लिए माओवादियों का सहारा लेते थे.

अब उनके जीवन में भी बदलाव आ रहा था. मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया के माध्यम से वे बाहरी दुनिया से बेहतर जुड़ रहे थे.

वहीं सुरक्षा बल ड्रोन जैसे आधुनिक उपकरणों से हथियारबंद माओवादियों को गाँवों से दूर जंगलों में धकेल रहे थे. इससे वे और अलग-थलग पड़ रहे थे.

आत्मसमर्पण Shambala Devi शम्बाला देवी अब सरकार की दी हुई ज़मीन पर खेती करती हैं.

Shambala Devi शम्बाला देवी अब सरकार की दी हुई ज़मीन पर खेती करती हैं. 25 साल जंगलों में रहने के बाद, देवी ने साल 2014 में सरकार की नीति के तहत हथियार छोड़ आत्मसमर्पण कर दिया.

इस नीति के तहत माओवादी दोबारा हथियार न उठाने की गारंटी के साथ आत्मसमर्पण करते हैं. सरकार उनके पुनर्वास के लिए धनराशि, ज़मीन और जानवर देती है.

अब देवी उसी घरेलू ग्रामीण ज़िंदगी में लौट आई हैं, जिससे वह भागी थीं.

आत्मसमर्पण करने पर देवी और उनके पति को सरकार की ओर से ज़मीन का एक टुकड़ा, नक़द राशि और सस्ते दाम पर 21 भेड़ें मिलीं.

- जीएन साईबाबा 10 साल जेल में रहने के बाद भारत की न्याय व्यवस्था पर क्या सोचते हैं?

- छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव: बस्तर के कई गाँवों में आज़ादी के बाद पहली बार होगी वोटिंग

Shambala Devi शम्बाला देवी अपने पति रविंदर और बेटी के साथ.

Shambala Devi शम्बाला देवी अपने पति रविंदर और बेटी के साथ. आत्मसमर्पण नीति स्पष्ट रूप से यह नहीं कहती कि माओवादियों के अपराध माफ़ कर दिए जाएँगे.

इसके तहत हर मामले को अलग-अलग देखकर, यह तय किया जाएगा कि किसी के ख़िलाफ़ कोई मुक़दमा चलाया जाए या नहीं.

इस दंपती का कहना है कि अब उनके ख़िलाफ़ हिंसा से जुड़े कोई क़ानूनी मामले नहीं है. हमें आधिकारिक रिपोर्टों में भी ऐसा कोई मामला दर्ज नहीं मिला.

केंद्र सरकार के मुताबिक़, पिछले 10 सालों में 8000 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है.

दूसरी ओर, यह जानकारी सार्वजनिक तौर पर नहीं मिलती है कि कितने हथियारबंद माओवादी बचे हैं और अपने चरम पर कितने सक्रिय थे.

आत्मसमर्पण के बाद, देवी ने ग्राम परिषद में वार्ड सदस्य का चुनाव लड़ा और जीता.

वॉर्ड सदस्य गाँव के मुखिया तक लोगों की शिकायतें पहुँचाने और सरकारी योजनाओं को लागू करने में मदद करते हैं. वे कहती हैं, "मैं देखना चाहती थी कि सरकार के साथ काम करना कैसा होता है".

हमने देवी से जानना चाहा कि अगले साल मार्च के अंत तक सभी माओवादियों को मिटाने की सरकार की घोषणा के बारे में वे क्या सोचती हैं?

BBC गाँववालों के बीच शम्बाला देवी और उनके पति

BBC गाँववालों के बीच शम्बाला देवी और उनके पति वह कुछ देर ठहर कर कहती हैं, "भले ही आख़िर में यह आंदोलन हार जाए लेकिन इतिहास बन चुका है. दुनिया ने एक बड़ा संघर्ष देखा है. यह किसी नई पीढ़ी को कहीं पर अपने अधिकारों के लिए लड़ने की प्रेरणा दे सकता है."

फिर कहती हैं, "वे (हथियारबंद माओवादी) नेताओं को निशाना बनाकर मार सकते हैं, लेकिन सबको नहीं. मुझे नहीं लगता कि वे पूरा आंदोलन ख़त्म कर पाएँगे."

लेकिन जब मैं उनसे पूछती हूँ कि क्या वह अपनी आठ साल की बेटी को कभी सशस्त्र माओवादियों के साथ भेजना चाहेंगी, तो उनका जवाब साफ़ है.

वह कहती हैं, "नहीं, हम अब वैसा ही जीवन जिएँगे, जैसा यहाँ समाज जीता है."

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित

(बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम और पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)

You may also like

केवल हिंदू हित की बात करने वाले ही सत्ता में रहेंगे, विहिप का कांग्रेस पर निशाना

भारत को हाई-टेक प्रोडक्ट की जरूरत और ऑस्टिया को बाजार की तलाश, सहयोग से दोनों देशों को होगा फायदा : कैथरीना वीजर

दिशा पाटनी हाउस फायरिंग मामला : यूपी पुलिस ने 5वें आरोपी को गिरफ्तार किया, मुठभेड़ के दौरान घुटने में लगी गोली

अब नहीं होना पड़ेगा बीवी` के सामने शर्मिंदा सोने से पहले ऐसे पिए शहद – दूध शरीर बनेगा फौलादी

त्योहारों के मौसम में ई-कॉमर्स की चुनौतियों का सामना करने में टेकजॉकी की भूमिका